- HOME

- 相続の手続きについて

- 介護療養していた場合の寄与分は、どのような場合に認められますか?

Q6.介護療養していた場合の寄与分は、どのような場合に認められますか?

|

療養介護をしていた場合の寄与分は、相続人が被相続人の介護を献身的に行った事実があり、そのために職業介護人を雇わずに済んだことなどにより、相続財産の維持形成に貢献したケースにおいて認められます。

近年では、高齢の親を介護する事例が多く、療養介護型の寄与分が主張されることが多いです。

しかし、親の介護をしていたからと言って、どのような場合でも療養介護型の寄与分が認められるわけではありません。 |

|

寄与分が認められるためには、特別の寄与である必要があります。そこで、療養介護型の寄与分が認められるためには、通常の身分関係から期待される程度のものではなく、それを超えた献身的な介護があった必要があります。

たとえば、主に職業介護人を使っていて、自分は手の空いたときに手伝う程度、というようなケースでは寄与分は認められません。そうではなく、長女が結婚もせず働きにも行かずに足の悪い母親を長年介護し続けたというようなケースでは寄与分が認められます。配偶者の寄与も相続人の寄与と同視されるので、長男の妻が長年父親の介護を献身的に行ってきた場合にも、長男に療養介護型の寄与分が認められます。

たとえば、主に職業介護人を使っていて、自分は手の空いたときに手伝う程度、というようなケースでは寄与分は認められません。そうではなく、長女が結婚もせず働きにも行かずに足の悪い母親を長年介護し続けたというようなケースでは寄与分が認められます。配偶者の寄与も相続人の寄与と同視されるので、長男の妻が長年父親の介護を献身的に行ってきた場合にも、長男に療養介護型の寄与分が認められます。

また、介護の程度もポイントになります。具体的には、要介護度2以上の人の介護をしたケースでは、療養介護型の寄与分が認められる可能性があり、それより低い介護度では寄与分が認められるのは難しいです。

相続に関するQ&A

|

|

|

|

|

|

遺産分割についてのQ&A

|

●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか? ●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 ●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか? |

遺留分Q&A

|

|

|

寄与分Q&A

|

|

|

特別受益Q&A

|

相続の財産についてのQ&A

|

●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか? ●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか? |

|

|

その他相続Q&A

|

●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか? ●Q2.法定相続人、代襲相続人とは? |

|

些細なことでもまずはお気軽にご相談ください

| ●HOME | ●事務所紹介 | ●弁護士紹介 |

| ●弁護士費用 | ●ご相談の流れ | ●アクセスマップ |

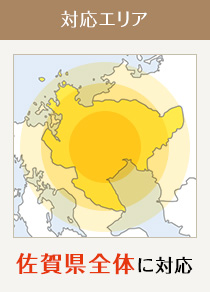

〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前センタービル5階

田代法律事務所 弁護士 田代祐誠(佐賀県弁護士会所属)

田代法律事務所 弁護士 田代祐誠(佐賀県弁護士会所属)

Copyright (C) 田代法律事務所 All Rights Reserved.