- HOME

- 相続の手続きについて

- 遺留分算定のとき、債務は控除できますか?控除できる場合、どのような債務を控除できるかも知りたい。

Q6.遺留分算定のとき、債務は控除できますか?控除できる場合、どのような債務を控除できるかも知りたい。

|

遺留分算定の際、相続債務を控除することができます。

控除の対象になるのは、被相続人自身が負っていた貸金支払い債務や買掛金債務、未払家賃などです。消費者金融からの借金や事業資金の借入などがあった場合にも、控除の対象となります。

遺留分減殺請求があったとき、どの範囲の財産を基準にして遺留分を計算し、返還すべきかが問題です。遺留分の対象となる財産の額が大きければ遺留分の額自体も大きくなるので、返還しなければならない範囲が大きくなるからです。

|

|

まず、遺留分を算定する際、被相続人に債務があれば、その債務は遺産総額から控除することができます。その上で法定相続割合を計算し、遺留分の割合を計算して、遺留分の返還が行われます。わかりやすいように、例を挙げてみてみましょう。

相続財産の内容として、プラスの資産が5000万円、マイナスの負債が1000万円あったとします。この場合、まずは5000万円から1000万円の負債を控除するので、4000万円を基準に遺留分を計算します。

たとえば、遺留分権利者の遺留分割合が4分の1の場合には、4000万円×4分の1=1000万円分の遺留分を請求できることとなります。この場合、返還すべき遺留分は、上記の4000万円(負債を控除した後の金額)から支払えば良いことになります。

遺留分で控除できる負債は、被相続人名義の債務(借金やローン、買掛金や未払家賃など)ですが、保証債務がある場合には控除の対象になりません。

相続に関するQ&A

|

|

|

|

|

|

遺産分割についてのQ&A

|

●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか? ●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 ●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか? |

遺留分Q&A

|

|

|

寄与分Q&A

|

|

|

特別受益Q&A

|

相続の財産についてのQ&A

|

●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか? ●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか? |

|

|

その他相続Q&A

|

●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか? ●Q2.法定相続人、代襲相続人とは? |

|

些細なことでもまずはお気軽にご相談ください

| ●HOME | ●事務所紹介 | ●弁護士紹介 |

| ●弁護士費用 | ●ご相談の流れ | ●アクセスマップ |

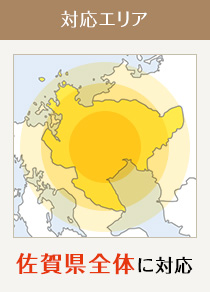

〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前センタービル5階

田代法律事務所 弁護士 田代祐誠(佐賀県弁護士会所属)

田代法律事務所 弁護士 田代祐誠(佐賀県弁護士会所属)

Copyright (C) 田代法律事務所 All Rights Reserved.