遺産分割問題解決の流れ

|

相続が発生した場合、 大きく分けると2つの流れがあります。 |

相続発生 → 遺言書がある場合 遺言書に沿って相続する

→ 遺言書がない場合 相続人間で遺産分割協書を作成して相続する

(1) 遺言書がある場合

遺言書に沿って相続を行います。

ただ、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような遺言書の場合、他の兄弟2人は遺留分を請求することが認められています。

遺言書に不備があったり、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないこともあります。

(2) 遺言書がない場合

法律によって定められた相続人(法定相続人)全員で、遺産分割協議書を作成します。

最近では、長寿化に伴い、相続人の年齢も高齢化し、相続人に認知症がある場合も見受けられます。その場合には、認知症になられた相続人の成年後見人を選任しない限り、遺産分割協議を行うことはできません。

この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

①相続財産等の調査

↓

②遺産分割協議 → 成立した場合、遺産分割協議書を作成

↓

③遺産分割調停 → 成立した場合、調停調書を作成

↓

④審判 → 前提事実に争いがある場合には、訴訟

遺言書がない場合の遺産分割の流れ

|

遺言書がない場合の遺産分割の流れは、 以下を確認ください。 |

|

① 相続財産等の調査

遺産分割協議にあたっては、法定相続人と相続財産の確定が必要です。

そのため、相続人の戸籍謄本の収集や、預金の残高証明書、取引履歴の取寄せ等を行い、相続財産の目録を作成します。

※遺産分割協議が終了後に、他に相続人がいることが判明した場合は、遺産分割協議書が無効になってしまいますので、注意が必要です。

② 遺産分割協議

調査によって、相続人と相続財産が確定したら、相続人間で相続財産をどのように分けるかの話合いをします。

話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議書に基づいて、預金の払戻しや不動産の登記名義の変更などの相続手続を行います。

③ 遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。

調停とは、分かりやすく言うと、裁判所における話合いです。

調停になった場合には、双方に弁護士がつく場合が多いです。

調停になった場合には、双方に弁護士がつく場合が多いです。

④ 審 判

調停で話合いがまとまらなかった場合、裁判所が遺産分割について決定を下す、審判の手続に移行します。訴訟でいう判決のようなものです。

審判では、裁判官が双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。

審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。

実際の審判に対する抗告は20%程度です。

実際の審判に対する抗告は20%程度です。

⑤ 訴 訟

遺産分割の前提となる相続人や相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停で話し合いを重ねても平行線を辿ってしまい、審判をすることもできません。

そのような場合は、訴訟をして、遺産分割の前提となる事実を確定する必要があります。

遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や揉める可能性がある場合などは、上記の流れで示した最終的な解決までの全体像を見越した上で、最良な解決方法を考える必要があります。

話し合いで解決するほうが有利になるのか、調停を提起したほうが良いのか、状況によって、ケースバイケースです。

ご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最良の解決方法をアドバイスさせて頂きます。

遺産分割でお悩みの方はこちらもご覧下さい

| ●遺産分割問題でお困りの方 | ●遺産分割問題解決の流れ |

| ●遺産分割協議と遺産分割協議書 | ●遺産分割の調停と審判 |

| ●遺産分割訴訟について |

些細なことでもまずはお気軽にご相談ください

| ●HOME | ●事務所紹介 | ●弁護士紹介 |

| ●弁護士費用 | ●ご相談の流れ | ●アクセスマップ |

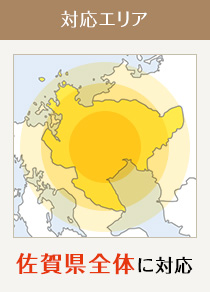

〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前センタービル5階

田代法律事務所 弁護士 田代祐誠(佐賀県弁護士会所属)

田代法律事務所 弁護士 田代祐誠(佐賀県弁護士会所属)

Copyright (C) 田代法律事務所 All Rights Reserved.